公园正悄然打开城市新生活方式

当城市的天际线不断被摩天大楼重塑,当生活的节奏被数字与效率所驱动,我们是否曾停下脚步,思考何为理想的城市生活?公园,这一片片镶嵌于城市中的绿色瑰宝,正悄然成为解锁城市新生活方式的关键。

8月28日,《中共中央 国务院关于推动城市高质量发展的意见》(简称“《意见》”)正式发布。《意见》提出,健全城市公园和绿道网络体系,建设口袋公园,推进绿地开放共享。

公园不仅是城市的“绿肺”,更是市民的“客厅”。在这里,自然与人文交织,个体与社区相连。清晨的太极拳、午后的闲步、傍晚的市集、周末的读书会——公园承载着超越传统的功能,演变为多元生活的发生地。它打破了现代都市中常见的疏离感,为人们提供了相遇、交流、共创的空间。

公园生活不再是一种偶尔的休闲,而是一种日常的选择。近年来,多地的城市公园,正上演着一场突破自我的“变身”。

公园之“变”

从绿地到多元生活“会客厅”

清晨,北京朝阳公园5.2公里环形跑道上人影绰绰。这条因路线独特而被称为“小怪兽”的跑道,穿梭于生态水溪与花溪谷间,串联起北湖大草坪与亮马河风光。跑道旁,“跑步服务站”提供洗浴、存包、体脂测量等一站式服务。“空气好,设施全,太方便了。”家住附近的王先生是这里的常客。

不同于东边的运动区,公园南区更显悠闲,被网友戏称为“北京最松弛之地”:碧水蓝天倒映,湖畔草地“长”满了帐篷和野餐垫;日暮西沉,游乐场的“高空观览车”成为追逐晚霞的热门打卡点,吸引着众多亲子家庭;夜幕降临,方舟湖大草坪化身露天音乐厅,市民围坐成圈,手机屏幕的微光随歌声闪动,构成独特的都市夜景。

北京林业大学与北京市公园协会2025年联合发布的《北京市公园绿地使用情况大数据分析报告》印证了这种吸引力:朝阳公园是北京最受欢迎的综合公园,其魅力核心在于“不只能逛,更能运动、休闲、娱乐、打卡”的多元集成。

公园,正从城市的“绿肺”进化为满足市民多元化需求的活力“会客厅”。北京林业大学园林学院教授赵晶认为,“公园+”模式源于城市发展阶段与居民需求结构的双重变化,强调将公园作为核心公共资源更大程度地开放共享,统筹整合生态、文化、体育、教育等功能,提升了服务的广度与深度,回应了公众对绿色空间“可进入、可参与、可体验”的诉求。

公园之“联”

系统重构唤醒城市新活力

2023年1月,住房城乡建设部印发通知,在全国范围内开展城市公园绿地开放共享试点工作。“开放共享的公园绿地能够有效提升城市空间的连通性和可达性,把原本间隔开的绿地重新编织进城市街区和社区肌理之中,让生态、消费、文化、教育等多类活动更自然地交融在一起,推动从‘点绿’到‘织绿’的系统重构。”赵晶这样解读政策背景。

成都将“破壁”升级为“搭桥”,环城生态公园用78座桥梁串联起绕城高速两侧133平方公里土地上的121座特色园,形成巨型慢行网络。“环城生态公园横跨成都12个区,深度融入各区发展规划,比如郫都区的‘大学生梦想聚落’就精准服务周边高校群体。”成都环城生态区商业运管部负责人徐辉介绍道。

除了在物理空间上“破墙”,时间维度也在延展。上海大力推进“不打烊”公园,截至2024年底,全市973座公园中,849座实现24小时开放,占比超87%。然而,开放也意味着挑战——夜间安全、邻里影响、管理成本激增。上海采取审慎的“一园一策”,如闵行区经过充分论证,实施分区管理、调低夜间照明、加强安保巡逻,长寿公园等则配套提供24小时热水和智慧公厕服务。

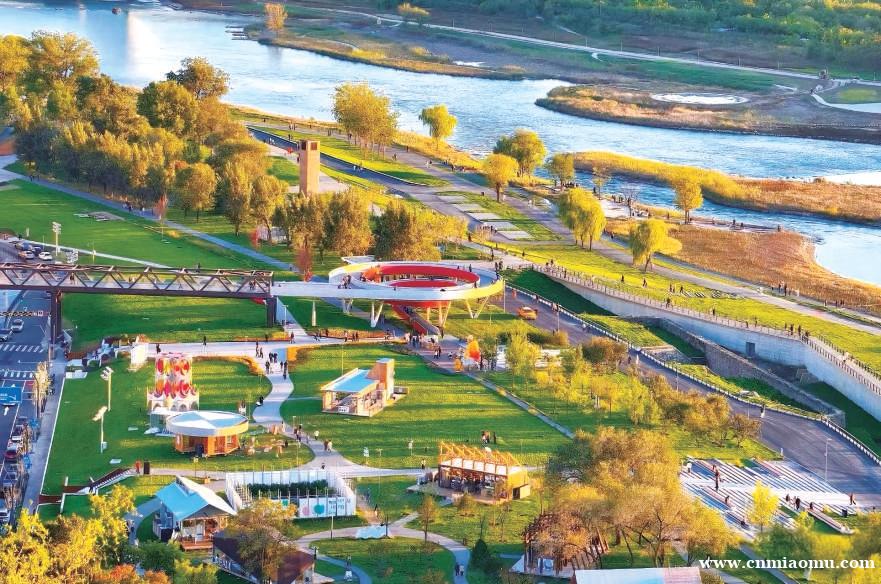

如今,“美好,向园而行”正成为青岛公园的代名词。早在2023年,青岛就举办了首届城市公园节,主题为“美好,向园而行”,旨在通过丰富多彩的沉浸式互动活动,将城市公园与文化艺术、健康运动、文明公益有机结合,展现“推窗见景、开门见绿、出门见园”的城市更新场景,积极倡导“公园+”的城市新生活,让更多市民在身边就能共享“诗与远方”的城市“桃花源”。此后时间里,包括女子樱花跑、大草坪咖啡节、浮山健康跑、森林脱口秀、森林音乐会、啤酒精酿节等系列活动频频“出圈”,吸引了众多市民游客参与。

值得一提的是,从去年起,青岛还精心打造了“青小园”绿色生态名片,为482处口袋公园精心命名,并推出口袋公园地图手册,方便市民寻找和游览。今年,青岛将深度挖掘“青小园”品牌潜力,提升“青小园”品牌效益,全面实现“青小园”地图导航,让市民更加便捷地享受绿色生态带来的美好。

公园之“忧”

如何让公园活动从短期转向长期

随着公园场景不断扩容、功能持续叠加重塑,公园的价值正在发生变化。当然,在这一进程中,也面临着诸多挑战。

有年轻人直言,公园活动存在同质化倾向且许多公园活动属于短期项目,如何以长期主义视角为公园带来可持续的价值,仍是一个“问号”。

有市场化运营主体提到,开展更多有趣的活动需要公园场地更加开放地被利用,同时完善水、电等基础设施配套及改造公共空间,但该如何分摊这些成本成了摆在面前的现实问题。

有公园管理者也表达了担忧,“躺坪”容易,养护不易。影响公园绿地开放共享成效的关键在于游客密度与绿地养护成本之间的平衡,需要审慎考量。

功能的拓展必然呼唤治理的升级。“公园+”的深入,驱动着建设与管理理念从政府“独角戏”向政府、市场、社会“大合唱”的转变——共建共治共享成为新范式。市政部门逐步强化对公园运营的统筹规划,管理方式由单一政府主导转向引入市场化经营主体协同运作,在确保规范管理的基础上探索公园发展新模式。

2021年,四川成都市公园城市建设管理局就签发了《关于进一步加强成都城市公园(绿道)场景营造和业态植入规范管理的指导意见》,明确不同类型城市公园商业用地面积配置范围,鼓励适当利用公园草坪及道路、广场等铺装场地,因地制宜植入新经济、新产业等场景业态;自2025年5月1日起施行的《深圳经济特区公园条例》进一步升级,引导和规范社会资本参与公园事业,明确了综合公园、专类公园和有条件的郊野公园应当提供满足服务对象基本需求的配套服务,可以由公园管理单位提供或者通过竞争方式选择经营者提供餐饮、零售、游览、游艺、体育健身、文化休闲等配套服务,为公园健康可持续发展提供法治保障。

武汉、厦门、福州等多地探索实行“市民园长”制,鼓励市民参与公园管理工作。这些受聘的“市民园长”中,有多年在公园锻炼的附近居民,有园林绿化知识渊博的大学教授,也有热心于公益事业的退休干部,他们劝导不文明行为,协助维护园容环境和游园秩序,还担当起沟通的桥梁,收集游客们对公园管理的建议。

公园之“见”

迈向未来城市的绿色启示录

如何让公园在功能升级的同时健康发展?赵晶建议,首先要坚持生态优先、公益为本,厘清功能边界,避免空间异化;其次,要健全从规划、建设到运营全周期的综合治理机制,提升系统协调能力;再次,规划建设时就要打好基础,尊重差异,避免“千园一面”的模式化建设;最后,要强化公众参与,建立健全反馈机制,让群众成为公园发展的共建者与受益者。

也有园林专家建议,在公园规划建设阶段,应根据公园定位和周边居民需求,将生态保护、休闲观光、运动健身、亲子游乐、商业服务等功能区进行科学布局。同时可以吸引企业、社会组织等多元主体参与公园建设与运营,企业凭借其专业的管理经验和资金优势,为公园带来新的活力和资源。

不少城市已经出台举措,促进“公园+商圈”的双向奔赴。今年的深圳市政府工作报告特别提到,推动消费商圈与城市公园、文体场馆、轨道交通衔接联通。北京今年发布的《北京市绿道系统高质量建设指南》,鼓励绿道联动商圈与公园,打造生态与商业融合的新消费场景。

当我们在公园中找到属于自己的角落,当不同年龄、职业、兴趣的人在这里和谐共处,公共空间便真正实现了它的使命——不是打造标准化的“景点”,而是成为滋养城市生活的“土壤”,是城市生活最有温度、最具活力的组成部分,悄然改变着人们的生活方式。 苗木网

8月28日,《中共中央 国务院关于推动城市高质量发展的意见》(简称“《意见》”)正式发布。《意见》提出,健全城市公园和绿道网络体系,建设口袋公园,推进绿地开放共享。

公园不仅是城市的“绿肺”,更是市民的“客厅”。在这里,自然与人文交织,个体与社区相连。清晨的太极拳、午后的闲步、傍晚的市集、周末的读书会——公园承载着超越传统的功能,演变为多元生活的发生地。它打破了现代都市中常见的疏离感,为人们提供了相遇、交流、共创的空间。

公园生活不再是一种偶尔的休闲,而是一种日常的选择。近年来,多地的城市公园,正上演着一场突破自我的“变身”。

公园之“变”

从绿地到多元生活“会客厅”

清晨,北京朝阳公园5.2公里环形跑道上人影绰绰。这条因路线独特而被称为“小怪兽”的跑道,穿梭于生态水溪与花溪谷间,串联起北湖大草坪与亮马河风光。跑道旁,“跑步服务站”提供洗浴、存包、体脂测量等一站式服务。“空气好,设施全,太方便了。”家住附近的王先生是这里的常客。

不同于东边的运动区,公园南区更显悠闲,被网友戏称为“北京最松弛之地”:碧水蓝天倒映,湖畔草地“长”满了帐篷和野餐垫;日暮西沉,游乐场的“高空观览车”成为追逐晚霞的热门打卡点,吸引着众多亲子家庭;夜幕降临,方舟湖大草坪化身露天音乐厅,市民围坐成圈,手机屏幕的微光随歌声闪动,构成独特的都市夜景。

北京林业大学与北京市公园协会2025年联合发布的《北京市公园绿地使用情况大数据分析报告》印证了这种吸引力:朝阳公园是北京最受欢迎的综合公园,其魅力核心在于“不只能逛,更能运动、休闲、娱乐、打卡”的多元集成。

公园,正从城市的“绿肺”进化为满足市民多元化需求的活力“会客厅”。北京林业大学园林学院教授赵晶认为,“公园+”模式源于城市发展阶段与居民需求结构的双重变化,强调将公园作为核心公共资源更大程度地开放共享,统筹整合生态、文化、体育、教育等功能,提升了服务的广度与深度,回应了公众对绿色空间“可进入、可参与、可体验”的诉求。

公园之“联”

系统重构唤醒城市新活力

2023年1月,住房城乡建设部印发通知,在全国范围内开展城市公园绿地开放共享试点工作。“开放共享的公园绿地能够有效提升城市空间的连通性和可达性,把原本间隔开的绿地重新编织进城市街区和社区肌理之中,让生态、消费、文化、教育等多类活动更自然地交融在一起,推动从‘点绿’到‘织绿’的系统重构。”赵晶这样解读政策背景。

成都将“破壁”升级为“搭桥”,环城生态公园用78座桥梁串联起绕城高速两侧133平方公里土地上的121座特色园,形成巨型慢行网络。“环城生态公园横跨成都12个区,深度融入各区发展规划,比如郫都区的‘大学生梦想聚落’就精准服务周边高校群体。”成都环城生态区商业运管部负责人徐辉介绍道。

除了在物理空间上“破墙”,时间维度也在延展。上海大力推进“不打烊”公园,截至2024年底,全市973座公园中,849座实现24小时开放,占比超87%。然而,开放也意味着挑战——夜间安全、邻里影响、管理成本激增。上海采取审慎的“一园一策”,如闵行区经过充分论证,实施分区管理、调低夜间照明、加强安保巡逻,长寿公园等则配套提供24小时热水和智慧公厕服务。

如今,“美好,向园而行”正成为青岛公园的代名词。早在2023年,青岛就举办了首届城市公园节,主题为“美好,向园而行”,旨在通过丰富多彩的沉浸式互动活动,将城市公园与文化艺术、健康运动、文明公益有机结合,展现“推窗见景、开门见绿、出门见园”的城市更新场景,积极倡导“公园+”的城市新生活,让更多市民在身边就能共享“诗与远方”的城市“桃花源”。此后时间里,包括女子樱花跑、大草坪咖啡节、浮山健康跑、森林脱口秀、森林音乐会、啤酒精酿节等系列活动频频“出圈”,吸引了众多市民游客参与。

值得一提的是,从去年起,青岛还精心打造了“青小园”绿色生态名片,为482处口袋公园精心命名,并推出口袋公园地图手册,方便市民寻找和游览。今年,青岛将深度挖掘“青小园”品牌潜力,提升“青小园”品牌效益,全面实现“青小园”地图导航,让市民更加便捷地享受绿色生态带来的美好。

公园之“忧”

如何让公园活动从短期转向长期

随着公园场景不断扩容、功能持续叠加重塑,公园的价值正在发生变化。当然,在这一进程中,也面临着诸多挑战。

有年轻人直言,公园活动存在同质化倾向且许多公园活动属于短期项目,如何以长期主义视角为公园带来可持续的价值,仍是一个“问号”。

有市场化运营主体提到,开展更多有趣的活动需要公园场地更加开放地被利用,同时完善水、电等基础设施配套及改造公共空间,但该如何分摊这些成本成了摆在面前的现实问题。

有公园管理者也表达了担忧,“躺坪”容易,养护不易。影响公园绿地开放共享成效的关键在于游客密度与绿地养护成本之间的平衡,需要审慎考量。

功能的拓展必然呼唤治理的升级。“公园+”的深入,驱动着建设与管理理念从政府“独角戏”向政府、市场、社会“大合唱”的转变——共建共治共享成为新范式。市政部门逐步强化对公园运营的统筹规划,管理方式由单一政府主导转向引入市场化经营主体协同运作,在确保规范管理的基础上探索公园发展新模式。

2021年,四川成都市公园城市建设管理局就签发了《关于进一步加强成都城市公园(绿道)场景营造和业态植入规范管理的指导意见》,明确不同类型城市公园商业用地面积配置范围,鼓励适当利用公园草坪及道路、广场等铺装场地,因地制宜植入新经济、新产业等场景业态;自2025年5月1日起施行的《深圳经济特区公园条例》进一步升级,引导和规范社会资本参与公园事业,明确了综合公园、专类公园和有条件的郊野公园应当提供满足服务对象基本需求的配套服务,可以由公园管理单位提供或者通过竞争方式选择经营者提供餐饮、零售、游览、游艺、体育健身、文化休闲等配套服务,为公园健康可持续发展提供法治保障。

武汉、厦门、福州等多地探索实行“市民园长”制,鼓励市民参与公园管理工作。这些受聘的“市民园长”中,有多年在公园锻炼的附近居民,有园林绿化知识渊博的大学教授,也有热心于公益事业的退休干部,他们劝导不文明行为,协助维护园容环境和游园秩序,还担当起沟通的桥梁,收集游客们对公园管理的建议。

公园之“见”

迈向未来城市的绿色启示录

如何让公园在功能升级的同时健康发展?赵晶建议,首先要坚持生态优先、公益为本,厘清功能边界,避免空间异化;其次,要健全从规划、建设到运营全周期的综合治理机制,提升系统协调能力;再次,规划建设时就要打好基础,尊重差异,避免“千园一面”的模式化建设;最后,要强化公众参与,建立健全反馈机制,让群众成为公园发展的共建者与受益者。

也有园林专家建议,在公园规划建设阶段,应根据公园定位和周边居民需求,将生态保护、休闲观光、运动健身、亲子游乐、商业服务等功能区进行科学布局。同时可以吸引企业、社会组织等多元主体参与公园建设与运营,企业凭借其专业的管理经验和资金优势,为公园带来新的活力和资源。

不少城市已经出台举措,促进“公园+商圈”的双向奔赴。今年的深圳市政府工作报告特别提到,推动消费商圈与城市公园、文体场馆、轨道交通衔接联通。北京今年发布的《北京市绿道系统高质量建设指南》,鼓励绿道联动商圈与公园,打造生态与商业融合的新消费场景。

当我们在公园中找到属于自己的角落,当不同年龄、职业、兴趣的人在这里和谐共处,公共空间便真正实现了它的使命——不是打造标准化的“景点”,而是成为滋养城市生活的“土壤”,是城市生活最有温度、最具活力的组成部分,悄然改变着人们的生活方式。 苗木网

责任编辑:

相关文章: