上海:从“有公园”到“好公园” 千园之城再出发

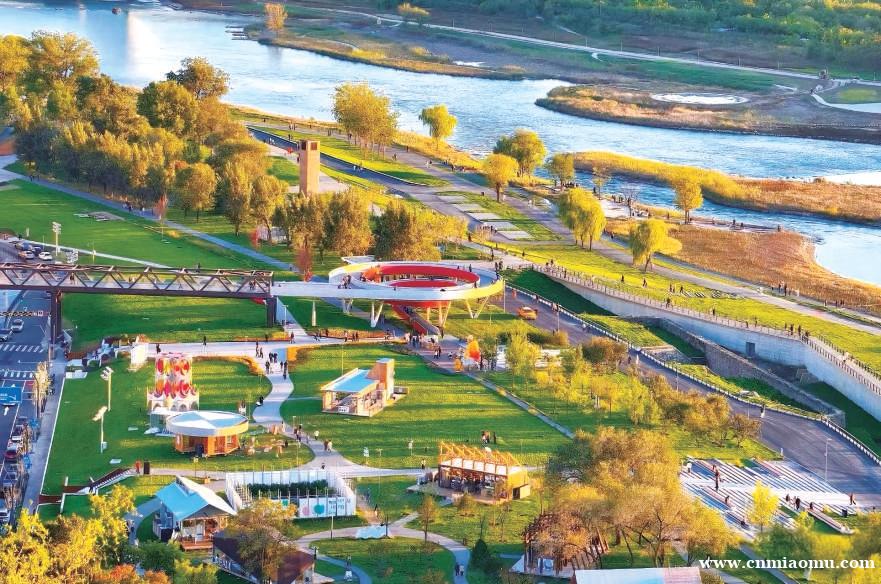

徐汇西岸自然艺术公园(一期)成为上海第1000座公园,延续了西岸滨江丰富的文化艺术气息。 记者 邢千里摄

背靠外环的徐汇区西岸自然艺术公园,在满目绿意中解锁历史性时刻,成为上海第1000座公园,见证城市生态建设的关键突破。昨天公布的最新数据显示,申城各类公园已达1013座,首轮“千园之城”建设目标提前完成。

“上海速度”带着新的绿色期待再出发,第二轮千园建设工程同步启幕。这一次并非简单的规模延续,而是以“生态千园、共享千园、友好千园、活力千园、融合千园、智慧千园”为系统性建设框架。按照规划,“十五五”期间,上海预计新增各类公园500座以上,人均公园绿地面积再增1平方米,新增50万平方米立体绿化、500公里以上绿道建设。

寸土寸金里“挤出”民生绿意

在土地资源紧张的上海,每一片绿地都是“挤”出来的民生福利。自2021年起,《上海市生态空间专项规划(2021-2035)》《关于推进上海市公园城市建设的指导意见》先后落地,上海公园建设按下加速键,织就一张覆盖全域的绿色网络。

如今,522座城市公园撑起生态骨架,371座口袋公园“见缝插绿”,119座休闲森林公园守护郊野生机;858座公园24小时敞开大门,1998.81公里绿道串起街头巷尾;人均公园绿地达9.5平方米,较“十四五”开局之初多了整整1平方米的绿色馈赠。

市绿化市容局公园绿地处处长管群飞表示,上海的绿色突破,是在“无界融合”中挖掘绿色价值。162处单位附属绿地完成共享,100余公顷开放面积突破围墙阻隔,为城市生态空间补充一批贴近社区、便捷可达的嵌入式绿意。

上海“环内、环上、环外”生态建设多点开花,连缀起全域绿色图景,市民身边的“生态福利”正加速兑现。“环内”绿意持续扩容,累计新增楔形绿地330公顷,吴淞江、碧云约50公顷绿地已成型,北蔡、大场约124公顷楔形绿地正快马加鞭建设,未来将成为城区“绿肺”。“环上”公园绿道连成网,浦东赵家沟秀林公园、嘉定蝶语园等40座公园已开门迎客,普陀新杨公园、浦东沔西公园等10座公园今年年底建成,24座外环绿道驿站投用,35处断点打通,外环绿道基本全线贯通,骑行散步一路赏景。“环外”生态布局再升级,吴淞江生态间隔带纳入虹桥专项规划,成为衔接城乡的生态屏障。

环“五个新城”,每年添50公里绿道、5000亩森林生态公园带,出门就能扎进绿意;青浦盈珠园、奉贤浦江园等4个大师园也计划于年内开工,让生态空间更有设计感。

面对“挤空间”的现实挑战,上海一步步走向“创形态”的生态升级。

装下生态本底,更装满市民幸福感

西岸自然艺术公园是“千园之城”的里程碑,用全龄友好、生态优先的设计,给出“从‘有公园’到‘好公园’”的答案。“在‘一江一带’交汇点建公园,要装下生态本底,更要装满市民的幸福感。”徐汇区绿化管理中心主任任洁的话,道出这座公园的建设初心。

西岸自然艺术公园(一期)有36公顷,生态是这座公园的“隐形支撑”。“这里以防护林带为主,绿化覆盖率大,品种却相对单一,活动设施也少,游客体验感不足。”这是项目总设计师钟律初来乍到时看到的景象。

作为由环城绿带改造而来的公园,园方在建设时坚持“最低干预”原则,还联合上海植物园科研团队开展生态基底调查与评估,捋清生态脉络,做到生态与景观的双提升。

改造后,乔木增至70余种,灌木新增约40种,“生态保育岛”里的蜜源植物,甚至吸引国家二级保护昆虫拉步甲安家。

全龄友好的设计,让这里成为所有人的“栖息地”。2.7公里地面绿道、500米架空栈道串联起4片帐篷草坪,篮球场、乒乓球台旁围着热闹的人群。

“森虫秘境”里,竹节虫秋千、瓢虫攀爬架都来自华泾镇儿童“议事厅”的“金点子”。7岁男孩豆豆趴在草地上追蚂蚁,妈妈笑着说:“‘与自然为邻’的感觉太珍贵了,现在孩子能认植物、追蝴蝶,比闷在家里强太多。”这座公园已入选住建部儿童友好空间经验清单,成为“为孩子造乐园”的样板。

回顾从业多年经历,钟律最常提起的是“一江一河”贯通与吴淞炮台湾湿地森林公园这两个项目,把滨水与绿色资源,从封闭的景观变成开放的生活空间,“城市理当如此”。

“设计公园时,我从不敢轻易下决定。比如选树种,要考虑它是不是能给本地鸟类提供食物;修栈道,要避开植物根系密集的区域,怕破坏生态。这些看似麻烦的细节,其实都是在跟自然对话。”钟律坦言,她期待未来的城市公园能更有温度,让大家放松身心,理解自然、尊重生命,以及思考人与自然共存之道。 苗木网

责任编辑:

相关文章: